Jakarta, CNBC Indonesia - Tidak dapat dipungkiri bahwa Jakarta masih menjadi jantung perekonomian nasional.

Hampir seluruh kegiatan ekonomi strategis terpusat di Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) DKI Jakarta pada triwulan-III 2025 mencapai Rp978 triliun. Nilai ini menjadi yang tertinggi di tingkat nasional.

Angka tersebut bahkan jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya mencapai Rp157 triliun. Tingginya PDRB Jakarta ditopang oleh aktivitas ekonomi sektor-sektor strategis, mulai dari jasa keuangan, jasa teknologi komunikasi, perdagangan, hingga industri pengolahan. Kuatnya arus urbanisasi juga turut berkontribusi atas kemajuan perekonomian ibu kota.

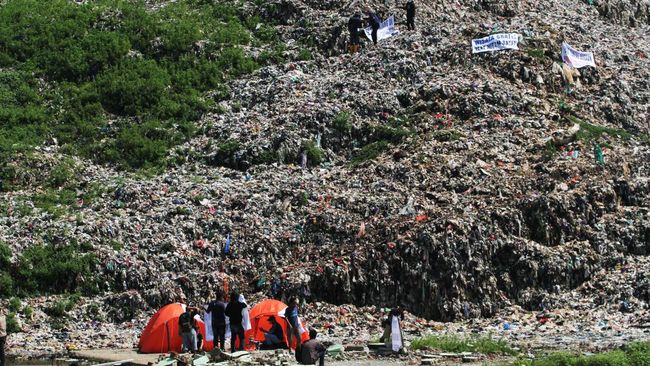

Berbanding terbalik dengan Jakarta, Provinsi Papua Pegunungan mencatatkan nilai PDRB ADHB terkecil di tingkat nasional, yakni hanya sekitar 7,16 triliun pada triwulan-III 2025.

Salah satu penyebab rendahnya tingkat output provinsi ini adalah karena sebagian besar aktivitas ekonominya masih didominasi oleh pertanian subsisten.

Rendahnya aktivitas ekonomi di sana juga tidak lepas dari kondisi infrastruktur yang belum memadai. Ditambah dengan kondisi geografisnya yang menyulitkan akses transportasi dan logistik, menyebabkan biaya distribusi tinggi sehingga menghambat aktivitas perdagangan besar.

Selain itu, Papua Pegunungan merupakan provinsi baru hasil pemekaran tahun 2022 silam, sehingga aktivitas ekonomi agregatnya masih relatif kecil.

Jika kedua provinsi tersebut dibandingkan, PDRB DKI Jakarta akan setara dengan 136,6 kali lipat PDRB Papua Pegunungan. Perbedaan yang sangat kontras ini menunjukkan lebarnya jurang kesenjangan antar-wilayah. Ketika kawasan ibu kota dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat, sejumlah daerah masih harus berjuang mengejar ketertinggalan dengan kondisi infrastruktur yang terbatas.

Ketimpangan antardaerah ini awalnya disebabkan oleh perbedaan karakteristik setiap daerah, baik dari segi geografis, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Perbedaan karakteristik ini kemudian berimplikasi pada perbedaan kemampuan daerah dalam mendorong pembangunan ekonominya. Di Indonesia, ketimpangan pembangunan semakin diperparah dengan kebijakan pembangunan yang cenderung Jawa-sentris. Akibatnya, pembangunan di wilayah luar Jawa relatif lebih tertinggal.

Kesenjangan pembangunan ini kemudian berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan antarwilayah. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan pembangunan pesat akan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, begitupun sebaliknya.

Penelitian Frances Stewart (2016) dalam tulisannya "Changing Perspectives on Inequality and Development", Studies in Comparative International Development, menunjukkan bahwa ketimpangan dapat berdampak pada faktor-faktor esensial perekonomian.

Tidak diragukan lagi, ketimpangan pembangunan berdampak signifikan dalam menghambat pengentasan kemiskinan.

Dalam banyak kasus, lebarnya jurang kesenjangan juga diikuti dengan tingginya tingkat kemiskinan. Lebih lanjut, ketimpangan pembangunan kemudian dicerminkan dari ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Disparitas ini pada akhirnya dapat memicu kecemburuan sosial di kalangan masyarakat, yang kemudian meningkatkan risiko konflik kekerasan dan kriminalitas.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan inklusivitas. Dengan demikian, manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata.

(mae/mae)