Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Indonesia sedang memasuki babak penting dalam transformasi energi nasional. Ketergantungan pada LPG impor yang menekan APBN serta permasalahan sampah kota yang terus meningkat, kini mulai menemukan jawabannya melalui konsep waste to steam yang terintegrasi dengan gasifikasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME).

Lebih dari sekadar inovasi teknologi, konsep ini bisa menjadi tonggak kemandirian energi dan industri, terutama jika dijalankan dengan komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 50%.

Dari Sampah dan Batubara Menuju Energi Bersih

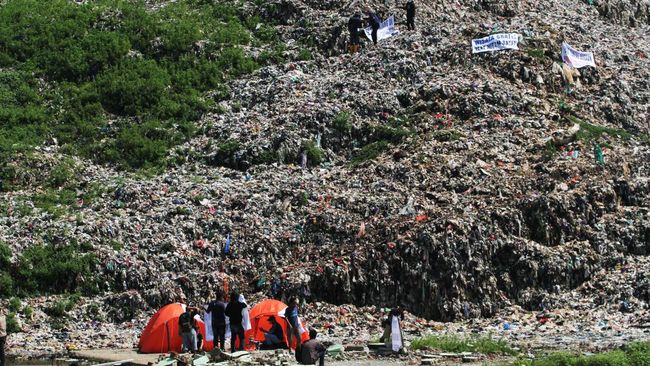

Setiap kota besar di Indonesia menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari. Sampah tersebut, yang selama ini menjadi beban lingkungan, dapat dikonversi menjadi uap panas bertekanan tinggi melalui sistem waste to steam.

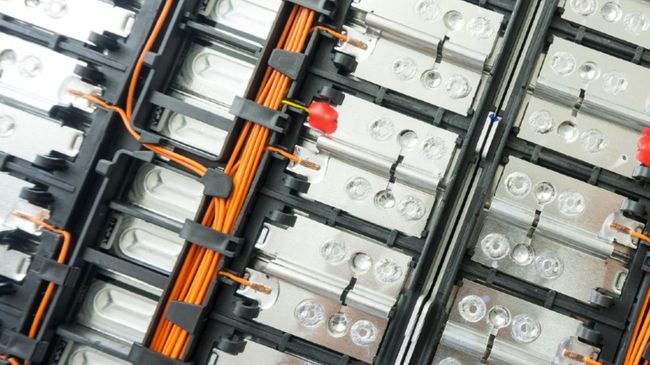

Uap panas itu kemudian digunakan dalam reaktor gasifikasi untuk mengubah batubara menjadi gas sintetis (syngas), yang akhirnya disintesis menjadi DME, bahan bakar bersih yang dapat menggantikan LPG di sektor rumah tangga maupun industri.

Satu pabrik dengan kapasitas 5.000 ton sampah dan 3.000 ton batubara per hari dapat menghasilkan sekitar 900 ton DME per hari. Bila sistem ini dibangun di 15 kota strategis di seluruh Indonesia, terutama di dekat sumber sampah dan pelabuhan batubara, total produksi nasional bisa mencapai 5 juta ton DME per tahun, setara 40% kebutuhan LPG nasional.

Investasi Besar, Dampak Ekonomi Lebih Besar

Nilai investasi per lokasi memang tidak kecil, sekitar US$ 1,3 miliar untuk satu unit penuh (waste-to-steam, gasifikasi, dan sintesis DME). Namun potensi ekonominya jauh lebih besar.

Pendapatan proyek diperoleh dari:

a. Penjualan DME dengan harga keekonomian sekitar US$ 550 per ton,

b. Tipping fee pengelolaan sampah sebesar Rp 200-Rp 400 per kilogram sesuai ketentuan pemerintah, dan

c. Penjualan listrik sekitar 35 MW dari panas buangan pabrik.

Dengan skema ini, proyek bisa mencapai tingkat pengembalian modal (payback) 6-8 tahun, tanpa bergantung pada subsidi energi baru. Efisiensi fiskal diperoleh dari pengurangan impor LPG dan penguatan nilai tambah industri dalam negeri.

TKDN 50%: Fondasi Industrialisasi Energi

Proyek waste to steam dan DME dirancang untuk memanfaatkan TKDN minimal 50%. Mulai dari peralatan boiler, sistem perpipaan, tangki penyimpanan, hingga pekerjaan sipil dan rekayasa EPC, lebih dari separuh komponennya dihasilkan oleh industri nasional.

Kebijakan ini menciptakan efek berganda yang kuat, yaitu meningkatkan kapasitas manufaktur nasional, mendorong transfer teknologi rekayasa, dan membuka peluang besar bagi BUMN serta swasta nasional untuk menjadi bagian dari rantai pasok energi baru.

Dengan TKDN tinggi, investasi tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga lapangan kerja, pertumbuhan industri lokal, dan penguatan kemampuan teknologi nasional.

Dampak Sosial dan Lingkungan

Selain manfaat ekonomi, sistem ini mengubah paradigma pengelolaan sampah. Alih-alih menambah beban TPA, sampah kota justru menjadi sumber energi dan pendapatan.

Secara nasional, proyek ini berpotensi:

a. Mengurangi timbunan sampah hingga 27 juta ton per tahun,

b. Menghasilkan listrik tambahan lebih dari 500 MW dari 15 kota, dan

c. Menciptakan ribuan lapangan kerja baru di sektor energi bersih dan logistik lokal.

Arah Baru Kebijakan Energi Nasional

Model waste to steam, gasifikasi, DME memberikan arah baru bagi strategi energi Indonesia: mandiri secara pasokan, efisien secara fiskal, dan berkelanjutan secara lingkungan.

Dengan memanfaatkan potensi lokal, sampah, batubara, dan kemampuan industri nasional, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor LPG dan memperkuat ketahanan energi tanpa mengandalkan subsidi tambahan.

"Kita tidak sedang menambah subsidi, kita sedang mengalihkan nilai subsidi ke investasi energi dalam negeri," ujar seorang pengamat energi nasional. "Dengan TKDN di atas 50%, setiap dolar investasi kembali ke rakyat Indonesia dalam bentuk pekerjaan dan kapasitas industri."

Konsep Waste to Steam dan DME adalah simbol perubahan cara pandang: bahwa transisi energi tidak harus bergantung pada teknologi impor atau dana subsidi, melainkan bisa tumbuh dari sumber daya, tenaga kerja, dan kemampuan bangsa sendiri.

Dengan visi TKDN 50% dan arah kebijakan yang jelas, Indonesia bukan hanya mengolah sampah menjadi energi, tapi mengolah potensi lokal menjadi kedaulatan nasional.

(miq/miq)